スポンサーリンク

1970年、人々が夢見た未来

Prolog

《ガラス張りのカプセルの中で》

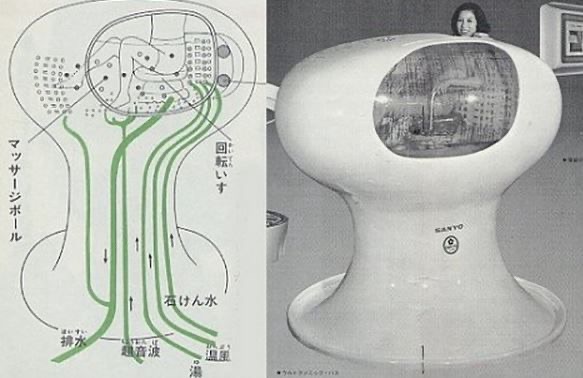

1970年の大阪万博、サンヨー館。ガラス張りの流線形カプセルの中に、人々が列をなして頭だけを出して座っている。奇妙な光景だ。だが、開幕初日に約3万人が詰めかけたこの装置こそ、当時の「Heart to imagine(想像する心)」が生み出した、未来への確信に満ちた答えだった。

その名は「ウルトラソニックバス」— 通称「人間洗濯機」。

《超音波が洗う、未来の入浴体験》

直径2メートルのカプセル型装置。座っているだけで、温水シャワーと超音波で発生させた無数の気泡が体を包み込み、汚れを洗い流す。マッサージボールが回転しながら肌を刺激し、血行を促進する。最後は赤外線と紫外線による乾燥機能で仕上げる。全自動、所要時間わずか15分。

カプセルに入ると、前後のノズルから温水シャワーが出て、超音波で発生させた気泡で体を洗い、最後に温風を吹き付け乾燥までを全自動で行うこの装置は、三洋電機(現パナソニック)の創業者である井植歳男氏の発想から生まれた。「自分を洗う洗濯機を作ってはどうか」というひらめきが、技術者たちの情熱と結びついて具現化したのだ。

流線形のスタイリッシュなデザインは、まるでSF映画から飛び出してきたような未来感に満ちていた。ガラス張りの浴槽で大勢の観客に見られながら入浴するという、今では考えられない展示方法も、当時は「未来のショーケース」として受け入れられていた。

展示後の価格は約800万円。当時の高卒初任給が約2万円だったことを考えると、驚くべき高額だ。正確な記録は残っていないが、数台が売れたと伝わるという。誰が、何のために購入したのか。その記録は謎に包まれているが、それもまた、この装置の「伝説性」を高めている。

《半世紀の時を超えて》

そして2025年、大阪・関西万博。55年の時を経て、人間洗濯機は「ミライ人間洗濯機」として再び万博の舞台に立った。

開発したのは、1970年の万博で小学4年生だった少年、現在の株式会社サイエンス青山恭明会長だ。当時20回も万博へ通ったという青山氏は、あのカプセルに魅了され続け、半世紀をかけて夢を実現させた。

新しい人間洗濯機は、単なる洗浄装置ではない。ファインバブル技術で肌を優しく洗い、AIが心拍数を測定してストレス状況を把握し、個々に合わせた映像を投影してリラックスを促す。約6000万円という価格にもかかわらず、万博開幕後すぐに複数台が購入され、ヤマダ電機池袋店で体験できるようにもなった。

興味深いのは、元祖「ウルトラソニックバス」の開発者、山谷英二氏とデザイナーの上田マナツ氏が、80歳を超えた現在も顧問として参加していることだ。お二人はすでに80歳を超えていらっしゃいますが非常にお元気で、人間洗濯機に対する情熱を持ち続けていらっしゃいました。夢は、世代を超えて受け継がれた。

《レトロフューチャー…描かれた未来都市》

人間洗濯機だけではない。1970年代を中心とした時代には、雑誌や博覧会で数多くの「未来都市」のビジュアルが描かれた。

チューブの中を走る車。空中に浮かぶ都市。流線形のビルディング。宇宙ステーションのような構造物。アメリカのSFパルプ・マガジンの表紙を飾った、色鮮やかで楽観的な未来像は、空飛ぶ車、ジェットパック、飲むだけで食事を代替できる薬、ロボット執事などはレトロフューチャーの代名詞として、人々の心を捉えた。

1930年代から1970年代前半にかけ、人類の科学技術の発達や革新的技術による先進的な未来像への盲信的な憧れや信頼感を持った時代が存在し、多くの人々は原子力の平和利用・プラスチック製品の普及・宇宙開発などに強い憧れを持ち、これらを強く支持した。それは、高度経済成長と技術革新が約束された「輝かしい未来」への確信だった。

大阪万博そのものが、そうした「未来都市」の実験場だった。1日50万人から60万人が集散した万国博会場は、高度の都市機能を要求される”未来都市”でした。リニアモーターカーの模型が走り、テレビ電話が実演され、「万能テレビ」が家庭情報センターとして紹介された。

万能テレビは、未来の家庭情報センターのモデルで、家庭にいながらビジネスや買物が自由自在にできる装置だった。五つのカラーブラウン管があり、テレビ、ビデオ再生装置、テレビ電話、16ミリ映写機、電子計算機、電波新聞などの機能をボタンひとつで切り替えられる。今のスマートフォンやパソコンのインターネットにつながる概念は、すでに1970年に存在していたのだ。

《訪れなかった未来、訪れた未来》

チューブの中を走る車は、まだ実現していない。空中都市も建設されていない。だが、テレビ電話はZoomやFaceTimeとして日常になった。人間洗濯機の超音波洗浄技術は、介護で車いすの人がそのまま入れる浴槽が開発され、現代の高齢化社会を支える技術として生きている。

「レトロフューチャー」という言葉は、過去の人々が思い描いていた未来像のことを指す。当時の人々が夢見た未来は、必ずしもそのままの形では訪れなかった。しかし、その夢の「轍(わだち)」— 車輪が通った跡は、確実に今の私たちへとつながっている。

Epilogue

《想像する心が刻む轍》

2025年の大阪・関西万博。「未来の都市」パビリオンでは、15アトラクションによる未来体験が展示され、来場者が「未来は自分たちで変えられる」というコンセプトのもと、2035年の課題解決に取り組む。

55年前と同じように、人々は未来に夢を見る。そして55年後の人々は、今私たちが描く未来を「レトロフューチャー」として振り返るだろう。

流線形のカプセル。超音波の泡。チューブを走る車。空中に浮かぶ都市。

これらは決して「叶わなかった夢」ではない。これらは「今更なる未来へと繋がって行く」轍(わだち)であり、当時の人々が抱いた「Heart to imagine(想像する心)」の結晶なのだ。

その心が刻んだ轍を、私たちは今、走っている。

スポンサーリンク