「土用の丑の日」―。

この一行の張り紙が、日本人の食文化を200年以上も変え続けているとしたら、あなたは信じるだろうか。

エレキテルという謎の電気装置を復元し、江戸中を驚かせた発明家。うなぎ屋を救ったコピーライター。戯作者、画家、陶芸指導者、鉱山技術者―。これほど多彩な才能を持ちながら、その最期は伝馬町の牢獄で、ひっそりと命を落とした男がいた。

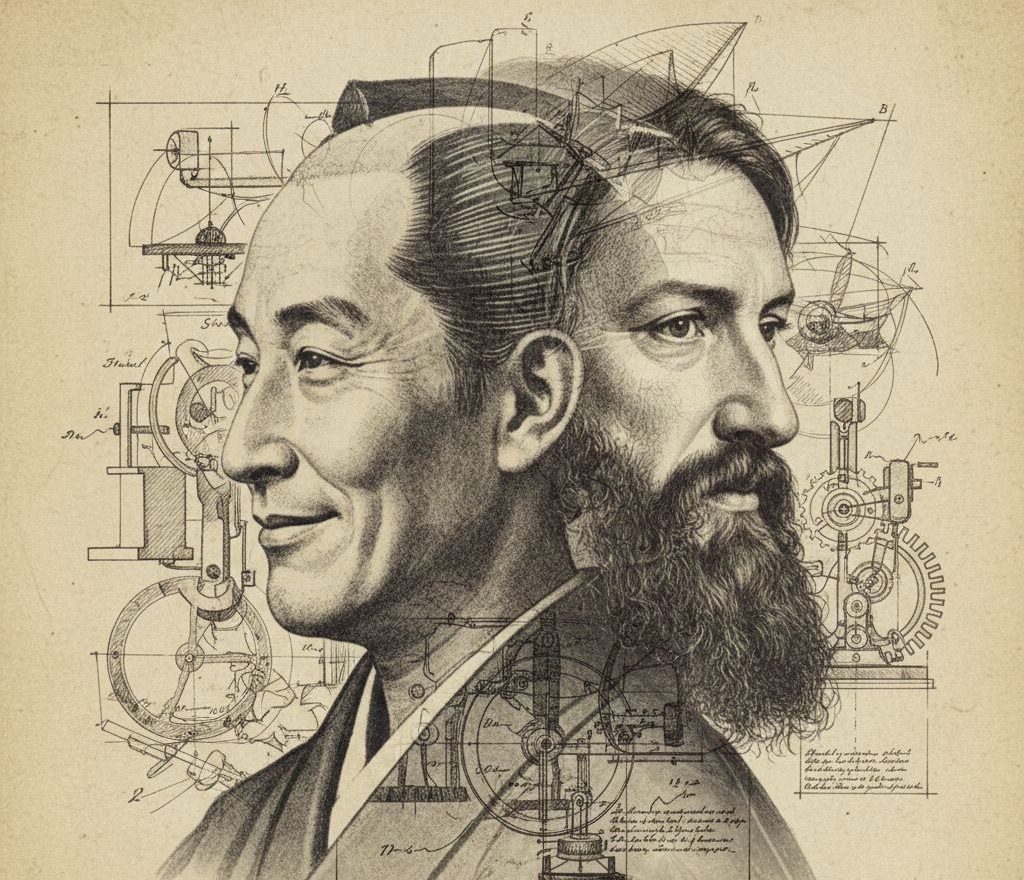

平賀源内。「日本のレオナルド・ダ・ヴィンチ」と称される、江戸時代の異才である。

もし彼が現代に生まれていたら、きっとスタートアップを立ち上げては畳み、SNSで炎上しながらも熱狂的なファンを持つ、そんなカリスマになっていたかもしれない。

技術とマーケティングを自在に操り、時代の半歩先を走り続けた男の光と影を、いま追いかけてみたいと思う。

第1章

「日本のダ・ヴィンチ」の正体―下級武士から稀代の多才へ

平賀源内は1728年、讃岐国志度(現在の香川県さぬき市)の下級武士の家に生まれた。彼の人生が大きく動いたのは、長崎遊学がきっかけだった。

当時の長崎は、鎖国下の日本で唯一西洋文化が流入する窓口。源内はそこで本草学(薬学・博物学)、オランダ語、西洋医学、さらには油絵の技法まで貪欲に吸収した。この「学びの暴走」が、後の彼を形づくる事となった。

江戸に出てからの源内は、まさに八面六臂(はちめんろっぴ)の活躍を見せる。

∙ 本草学者として薬草や鉱物を研究し、日本初の博覧会ともいえる「物産会」を開催

∙ 戯作者として『根南志具佐』『風流志道軒伝』などユーモアあふれる作品を執筆

∙ 画家として西洋画法を取り入れた「西洋婦人図」を描く

∙ 陶工指導者として源内焼を生み出し

∙ 鉱山技術者として秋田藩の鉱山開発にも携わった

ただの好奇心旺盛な人物ではない。源内が一貫して追い求めたのは「国益」だった。輸入に頼っていた品々を国産化し、日本の鉱山資源を活用する―彼は学問を「応用」し続けた、稀有な実学者だったのだ。

第2章

エレキテルと「技術オタク」の情熱―見世物か、科学か

「これは一体、何なんだ……?」

源内が初めてエレキテル(静電気発生装置)を目にしたとき、こんな驚きと興奮があったに違いない。当時、オランダから持ち込まれたこの謎の機械は、触れると電気ショックを受けるという不思議な装置だった。

源内はこれを分解し、構造を理解し、独力で復元した。現代でいえば、最新ガジェットをバラして仕組みを解明し、自作してしまうエンジニアのようなものだ。

復元したエレキテルを使って、源内は江戸で実験会を開いた。人々は驚き、笑い、恐れた。それはまるで魔法のショーのようでもあり、西洋科学への入口でもあった。

ここに源内の本質がある。彼は技術そのものに情熱を燃やしながらも、それを「人に見せる」「驚かせる」「体験させる」ことまで設計していた。技術者であり、同時にエンターテイナーでもあったのだ。

しかし、この「技術と社会をつなぐ力」は、次の章でさらに別の形で花開くことになる。

第3章

土用の丑の日コピー―江戸のマーケターが生んだ食文化革命

「先生、夏場はうなぎが全然売れないんです……」

ある日、困り果てたうなぎ屋が源内のもとを訪ねてきた。うなぎの旬は本来、脂がのる秋から冬。夏のうなぎは味が落ちるため、客足が遠のくのは当然だった。

源内は少し考えて、こう答えたという。

「では、こう書いて店先に張り出してみなさい―『本日、土用の丑の日』と」

結果、店は大繁盛。この一枚の張り紙が、やがて江戸中に広まり、「土用の丑の日にはうなぎを食べる」という習慣が定着していった。

もちろん、この話には諸説ある。だが重要なのは、このエピソードが示す本質だ。源内は「土用に”う”のつくものを食べると夏負けしない」という民間信仰をマーケティングに転用し、言葉一つで人々の行動様式を変えたのだ。

現代のコピーライティングやSNSマーケティングと、本質は何も変わらない。人々の不安(夏バテ、健康への心配)をすくい取り、シンプルな言葉で行動への動機を与える―源内は、江戸時代の広告クリエイターでもあったのだ。

エレキテルという「技術」で驚かせ、コピーという「言葉」で文化を動かす。源内の才能は、まさに縦横無尽だった。

第4章

多才さの影―孤立、暴発、そして獄死

しかし、多才であることは必ずしも幸福を意味しない。

晩年の源内は、事業の失敗や金銭トラブルに悩まされていた。鉱山開発は思うように進まず、周囲との軋轢も増していった。才能があるがゆえに期待され、期待に応えようと無理を重ね、やがて心身ともに疲弊していく―。

そして1779年、悲劇が起きた。

門人との口論から、源内は相手に傷を負わせてしまう。詳細は諸説あるが、殺人事件として逮捕され、伝馬町の牢獄に収監された。

劣悪な環境、体調不良、そして絶望。源内は獄中で病に倒れ、52歳でこの世を去った。死因は破傷風とする説が有力だが、絶食説や拷問説も残っている。

「国益のため」と走り続けた天才は、社会システムの中で孤立し、誰にも看取られることなく、墓碑すら許されぬまま埋葬された。

エレキテルを復元し、江戸を驚かせ、うなぎ文化を生んだ男の最期としては、あまりにも寂しい。

最終章

現代へのメッセージ―才能と社会をどう接続するか

平賀源内の生涯から、私たちは何を学べるだろうか。

才能が多方面にあっても、「持続可能な仕組み」と「支えてくれるコミュニティ」がなければ、人は燃え尽きてしまう。

源内は技術も言葉も操った。しかし、彼には自分を支える人間関係や、無理をしすぎない働き方を設計する余裕がなかった。多才であるがゆえに、あらゆる期待を一身に背負い、孤独に走り続けたのだ。

現代のクリエイターやビジネスパーソンにとって、これは他人事ではない。スキルを増やし、マルチタスクをこなすことは素晴らしい。だが同時に、「自分を支える仕組み」―信頼できる仲間、適切な休息、セルフケアの習慣―を意識的に築かなければ、源内と同じ道をたどりかねない。

もう一つ、源内が教えてくれるのは「言葉の力」だ。

技術や学問だけでは、社会は動かない。人々の心に火をつけ、行動を変えるには「物語」と「言葉」が必要だ。土用の丑の日コピーは、まさにその象徴である。現代のマーケティングやSNS発信も同じだ。バズるコピーは、単なるテクニックではなく、時代の不安や願いをすくい取る感性から生まれる。

「日本のレオナルド・ダ・ヴィンチ」は、技術とコピーで時代を先取りしすぎた。そして、その代償として孤独な最期を迎えた。

だからこそ現代を生きる私たちは、源内のように大胆に発想し、挑戦しつつも、彼が持てなかったものを意識的に築く必要がある。仲間、制度、セルフケア―それらは才能を輝かせ続けるための、見えないインフラなのだ。

平賀源内の物語は、才能の光だけでなく、その影も教えてくれる。天才の悲劇を繰り返さないために、私たちは何を学び、どう生きるべきか。その問いは、いまも私たちの前に横たわっている。

名を後世に残す偉人は悲しいかな何処か孤独で内なる闇を抱えているものなのだ。

-終わり-

最後までお付き合いください有難う御座います!

この記事があなたの明日へのスパイスとなれば嬉しいです。